新PIMSの戦略原則―業績に結びつく戦略要素の解明

著者:ロバート.D. バゼル,ブラドレイ.T. ゲイル

| 内容(「BOOK」データベースより) 本書には、戦略と事業実績の関係について、およそ3,000の事業単位の財務および戦略情報を含む、「PIMSデータベース」から導き出された、事実が示されている。GE社によって始められ、ハーバード・ビジネス・スクールの戦略経営研究者の支援を得て「戦略計画研究所」で蓄積された、広範に渡るデータベース分析を集大成したのが本書である。 |

★読書前のaffirmation!

[きっかけ・経緯] こちらで登場したので、原典の確認です。

[目的・質問] PIMS(Profit Impact of Market Strategies)についての理解を深める

[分類] 336.1:経営政策.経営計画

知らなかったのですが、バゼル教授はハーバード・ビジネス・スクールにおける戦略経営の権威であり、ゲイル氏は戦略計画研究所(Strategic Planning Institute )の中心的な研究者とのことです。

| 経営諸現象の理論化・体系化とその実践化という二つの命題は、ある意味では背反的であり、そのことが永年にわたって経営学と経営の実践とが融合し得ないという現象を生み出していたのである。・・・そして、われわれのこの問題に対する答えは、ケース・メソッドという実践的なマネジメント教育法であった。しかし、ケース・メソッドの弱点は、それがあまりにも実践的定性的であるがゆえに理論的・体系的に整合統合することができず、あるいはしょせん現場を離れた集合教育であるがゆえに真に実践的になりえないということである。われわれビジネス・スクールに身を置くものは、常にこのようなジレンマに悩まされつつ、経営諸現象の理論化・体系化とその実践活用化に努力してきたように思われる。(訳者まえがき pp.i-ii) |

さらに、「ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学」でも書かれていましたが、経営学者に求められているものが「実践」ではなく「経営の真理法則を科学的に探究する」に重きを置かれているとのことですので、ビジネス側からの思いとするとその乖離が大きくなっています。

| PIMS研究が主張する経営現象の理論化とその活用化に対する答えは、経営現象にみられるゼネラル・ルール(一般原則)とスペシフィック・ルール(状況特化的原則)とを振り分けて考えるということである。もちろん、経営意思決定に対する基本的アプローチは、個別対応であるかもしれない。しかし、多くの経営者やマネジャーはその実践のなかですでに気づいておられると思うが、数多くの経営意思決定を積み重ねてゆくと、必ずやそこには、経営現象すべてに共通のメカニズムが存在し、あるいは共通の状況に固有のメカニズムが存在することがわかるのである。通常、経営者やマネジャーはこれらのことを暗黙に学習し、それを新たな経営課題に適用しているのである。(訳者まえがき p.ii) |

この著作が、1988年で約30年前のものでありますが、ここで言われていることは何も変わっていなような気がします。何が変わったのか、そのあたりも考察していきたいと思います。

| 経営諸問題に対して経営者やマネジャーたちが100%個別対応するというアプローチは極めてリスキーであり、かつ非効率的である。なぜならば、そこには経営の諸現象に対する体系的な見方が欠け、経営の本質を見極めえない近視眼的行為が発生するkらである。さらに、経営に対する個別対応アプローチは、経営者やマネジャーの経営における学習効果を否定するものであり、同時に経営問題に対する科学的アプローチを否定するものである。おそらく、激しく変動する環境の下にあって、現代のマネジャーは、経営現象に見られる一般原則や状況特化的原則を的確に把握したうえで、個々の経営課題に対応するという、三段構えのアプローチが要求されるだろう。(訳者まえがき pp.ii-iii) |

まさにそうで、ある意味、経営諸問題に対しての「対応の仕方」という意味では何も変わっていない・・・というより、環境変化が激しく、競争相手も多彩で、問題自体が難しくなっているのに、対応方法についてはほとんど進化していないのではないかと思いました。新しい本ばかり読んでしまいがちですが、このように古典にも当たることによって、過去と現代の比較から、あらためて何が変わっていて、何が変わっていないかを認識するということは、非常に重要な「気づきのきっかけ」であるように思っています。

本書で示されている経営現象に関する主な原則は、

これらの原則はいずれもPIMS研究が従来から主張してきた、企業の収益性(ここではROI:投資収益率)に与える戦略諸要素の影響、という枠組を超えるものではない。特に2.の市場シェアと収益性との関係はPIMS研究の主張の代表的なものである。(訳者まえがき p.iii) |

改めて、この6つは、現在でもまったくその通りだと思います。しいて言うなら、主導権が「顧客」に移ってますから、その要素が弱いことと、事業継続を考えると、テクノロジーへの対応なども外せませんが、結果としての「収益性」を主に判断していくなら、十分に網羅された6つだと思います。

| しかし、これら6つの原則のなかでも本書で特に強調されたものは次のようなものである。(訳者まえがき p.iv)

第一に、収益性に影響を与えるもっとも重要な要素として製品・サービスの相対的品質を挙げている点である。これはある意味では実務家にとってあたりまえのことかもしれない。しかし、本書の評価すべき点は、従来ほぼ不可能に近かった品質という概念の測定を独自に開発し、しかも、品質を適合品質と知覚品質に分けたうえで、知覚品質の重要性を訴えている点である。 第二に、投資集約度を産業間の投資集約度の違いというよりは、むしろ同一産業内の投資集約度の違いによって戦略を分類し、その影響をデータベースにして明らかにしている点である。 第三に、製品ポートフォリオ・マネジメントで示唆している負け犬事業、問題児事業、金のなる木事業のキャッシュ・フローを再検討し、その現実性を指摘していることである。これまで製品ポートフォリオ・マネジメント・アプローチの主張の現実性に疑問を抱いていた多くの実践家にとってこの点に関する議論は注目に値するだろう。 第四に、垂直統合の有効性については、これまで日米の多角化研究では一様に否定的な結果が示されていた。しかし、本書の成果は垂直統合の内容や状況を細かく分析したうえで垂直統合の有効性を一括して論じるのではなく、その有効の条件を示している。 最後に、従来のPIMS研究にも見られなかった点であるが、本書では戦略諸要素の収益性に与える影響をダイナミックに把握しており、その長期的な影響度を示している。 |

非常に興味深いです。訳者まえがきでここまで書いてくれていると本文への興味がますます湧いてきますのでありがたい限りです。

では、ここから本章のほうに入っていきます。

PIMSに関して、1970年代に発表し、いろいろな批判があったようですが、その批判に対して、カバーできるところはしながら発展させたものが本著のようです。

| われわれの考え方は、戦略の選択や市場の状況が事業の成果にどのように影響するかということの予測やその理解について、経営者を援助することのできる原則というものが存在するということである。これらの原則のあるものは、事実上あらゆるたぐいの事業に応用し得るし、一方でまた、他の原則は、特定のタイプの上にのみ、ある状況下でのみ適応し得るのである。しかし、これらの原則は、個々のケースに完璧な公式や処方箋を与えるものではない。なぜならば、より一般的な要因に加えて、考慮すべき特定の要因が常に存在しているからである。一般原則というものは、特定の状況の独自性に適合すべく調整されているに違いないのである。そして、一般的な原則にあてはめることのできない状況要素はまたそれで考察されるに違いないのである。(p.10) |

訳者まえがきにも書かれていたことですが、こちらにはより詳しく書かれているので再度、引用しましょう。

| われわれがこの本で意味している戦略の原則を説明し、また、後の章で検討されるいくつかの問題の感覚をつかむために、ここで戦略と業績との間の六つの重要な関連について要約してみよう。(pp.10-) |

特に 1, については説明が必要です。

| 1.結局長期的には、事業単位の業績に影響を与えるもっとも重要な唯一の要因は、競争相手に対する製品およびサービスの相対的な品質である。品質の優位性は、次の二つの理由によって業績を向上させる。

◎短期的には、優れた品質は、価格のプレミアムによって収益の増加をもたらす。バーデュの理論に一致するように、PIMSの分析対象事業では、相対的品質において上位三分の一にランクされた製品・サービスは、下位三分の一にランクされた製品・サービスに比べて平均5~6%高い価格で売られている。 ◎長期的には、相対的品質をより優れたもの、あるいは改善されたものにすることによって、事業の成長が効果的にもたらされる。品質はまた、市場拡張と市場シェアの上昇の双方をもたらす。つまり、結果的に全体量が拡大することは、より優れた品質をもった企業が、ライバルに対して規模の優位性を増大させることを意味している。結果として、短期的に品質向上のための費用がかかるとしても、ある期間を過ぎれば、これらの費用は通常規模の経済と相殺されるのである。この証拠は、平均的に品質優位の製品を持つ事業が、そのリーダー的競合用の費用に匹敵するほどの費用で運営しているという事実に示されている。そして、各市場の中でそれほど飛び抜けたものがなければ、優れた品質の製品を持つ企業は、より良い利益を稼ぎながら成長し続けることができる。 品質優位性は、通常はまず製品・サービスのデザイン上の革新によって、後に品質改良によって達成される。品質向上への投資は、それが成功すれば規模の経済をもたらすような量の増加を伴うのである。 |

2.~6.については、ポートフォリオにしてもこれまでのような2つの軸だけで語ることは難しく、実際にはそうなっていないことも多いというようなことが述べられています。なんといってもPIMSの売りとしては多くのデータを持って検証し、実証しているということですから。

改めて、「戦略」について考えています。

| いくつかの異なった事業を営んでいる多角化企業には、戦略課題に関してもう一つのレベルがある。企業の経営者は、各々の事業単位の機能別方針に関わるだけでなく、どの事業に力を入れ、どの事業を追加し、あるいは切り捨てるべきかという課題についても関わるだけでなく、どの事業に力を入れ、どの事業を追加し、あるいは切り捨てるべきかという課題についても関わらなければならない。従って、われわれは事業単位の戦略(個々の事業でいかに競争するか)と企業戦略を区別することができる。後者には、お互いに補強しあっている戦略事業単位間のポートフォリオを設計することと、事業間に資源配分を行うという問題が含まれている。(p.25) |

| われわれは、事業レベルおよび企業レベルにおける戦略を、業績に重大な影響を及ぼす方針や主要意思決定として定義してきた。・・・PIMSプログラムの基礎となっている概念は、はじめからできるだけ多くの戦略次元を調査するというものであり、それらの次元は業界を越えた一般性、および測定可能性という二つの基準に基づいている。(p.27) |

この二つの目の付け所は素晴らしいです。

| 競争地位の尺度としての、あるいは戦略目標としての市場シェアは、近年、米国や欧州の多くの企業が採用しているポートフォリオ計画システムの中で、重要な役割を果たしている。戦略経営に関する議論の中には、市場シェアを高めることそれ自体が戦略であるとするものさえある。しかし、われわれの見解は、この考えを誤りとしている。つまり、あるレベルの市場シェアを達成したり、できるだけ多くの市場シェアを獲得しようとすること自体は戦略ではない。これらは、確かに、しばしば戦略の中心的目的となり得るが、ある期間内に達成した市場シェアは、事後事実としての成果の尺度にすぎない。(p.30) |

| 競争地位と戦略はお互いに影響をおよぼし合いながら、次のような二つの重要な形で業績を決定する。(p.30)

◎第一は、ある事業に有効な戦略は現在の競争地位に依存しているということである。広範囲な製品イノベーション計画によって生み出されたプレミアム価格戦略は、市場リーダーの場合には顕著な結果を生み出すが、低シェアの競争者にとっては無意味かもしれない。 ◎第二は、特定の期間の業績は、現在採用されている戦略行動と初期の競争地位によって大きく影響を受ける。このことは、業績と戦略との関係を測定する場合に、当初の競争地位の効果と期間内に行われた変化を明らかにしなければならないということを意味している。 |

| 戦略と事業の業績とを結びつけるためには、業績の測定方法を明らかにすることが必要である。「必要最低線」という言葉が意味するように、その簡単な答えは、マネジャーは利益を最大化しようとしていることである。通常の経営行動に従って、ここでは収益性に関する次の二つの尺度を用いている。すなわち、売上高利益率(ROS:Return On Sales)と投資収益率(ROI:Rerurn On Investment)である。また、いくつかの目的のために、事業単位の純キャッシュ・フロー(生み出したキャッシュから使用したキャッシュを引いたもの)を業績宿戸の補足尺度として使用する。(p.32) |

| どのように測定されるにせよ、事業単位の収益性は年々大きく変化している。それは経済状況による場合もあるし、経営者の戦術や会計処理によってマネジャーに“数字をつくらせる”場合もある。戦略代替案を評価するに当たっては、これら単年の業績は不適切である。戦略的選択の結果は通常、数年にわたってのみ明らかになるものであるから、戦略効果の適切な尺度は多年度にわたる平均収益性である。そこでわれわれは、戦略代替案の比較ベースとして、4年間の平均ROSとROIの尺度を用いている。(p.33) |

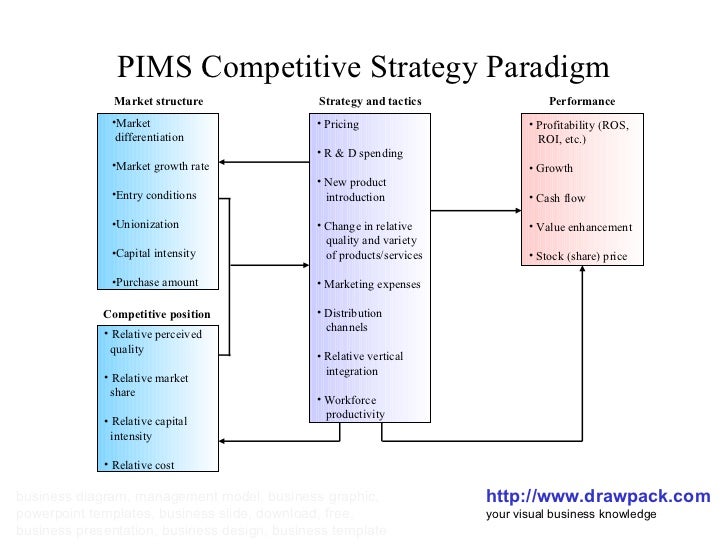

| 事業の業績は3つの主な要因、すなわち、事業が競争を行っている市場の特性、事業の市場における競争地位、そして事業が推敲している戦略に基づいていることが示された。これらの要因の関連は、下図に要約されており、われわれはこれを「PIMSの競争戦略パラダイム」と呼ぶことにする。図中の矢印は、業績に影響をおよぼす3つの要素群がそれぞれ直接に結果に影響をおよぼすことを示しており、またそれぞれの要素群は相互関係にあることを示している。従って、短期的には戦略は競争地位や市場構造によって制約される。時間がたつにつれて、過去の戦略と業績が競争地位を形成し、また、市場構造に変化をもたらす。 |

▼PIMSの競争戦略パラダイム

PIMSの競争戦略パラダイムは、次のようないくつかの重要な研究の伝統や見解からのアイディアを組み入れている。

これらの考えのすべてを組み合わせることによって、複合的なパラダイムあるいは競争戦略モデルが導き出されるのである。従って、「PIMSの原則」は、単純なものではない。しかし、われわれはこれによって、単純化されすぎた処方箋よりも、より現実的に市場構造、戦略および業績の相互関係を捉えることができると信じている。(pp.38-39) |

以下、PIMSの実例を出しています。

実際、私自身もPIMSというのを聞いたのが実は今回が初めてでしたが、使いにくいのか日本ではあまり馴染まなかったのでしょうか?アメリカでもメジャーな扱いにはならなかったのでしょうか。詳しい方がいらっしゃったら、是非教えてください。

でも「PIMSの競争戦略パラダイム」の図は使えそうです。

[amazonjs asin=”4478370354″ locale=”JP” title=”新PIMSの戦略原則―業績に結びつく戦略要素の解明”]