超・箇条書き―――「10倍速く、魅力的に」伝える技術

著者:杉野 幹人

★読書前のaffirmation!

[きっかけ・経緯] サブタイトルの「10倍速く、魅力的に」と言うのが気になって・・・・

[目的・質問] 魅力的な箇条書きのテクニックを学びます。

冒頭から思い切った問題提起です。

| 箇条書きを見れば、その人の思考、そして伝える力のレベルがわかる。(P.1) |

結論、あるいは結論に至るまでの論理の曖昧さが、箇条書きにすると一目でわかるからだ・・・ということです。あとでも出てきますが、議事録などでもホントに、項目だけを書いていたり、単なる結論だけを書いていたり、何が大事で何を伝えなければならないかについて的を射ないものが多数みられます。

| 箇条書きは、英語や会計、そしてロジカルシンキングと同じくらい世界的に求められているスキルだ。もちろん箇条書きという名称ではなく、世界的には「ビュレット・ポイント(Bullet Points)」と呼ばれて使われている。(P.2) |

英語だとそんなふうに言うんですね。初めて知りました。

| 箇条書きの機能は「読み手や聞き手にとっての情報処理の負荷を減らす」ことだ。忙しい人や関心がない人にでも、伝わりやすい。そして伝わりやすいから、相手は動いてくれる。箇条書きは単なる文章術ではない。人を動かすための情報処理の技術なのだ。(P.19) |

良い箇条書きは、情報処理の負荷は大いに減ります。しかし、おかしな箇条書きだと余計に時間がかかることもありますね。

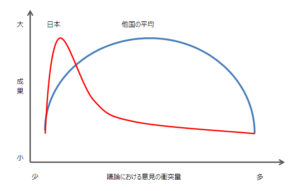

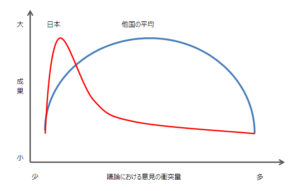

| 日本以外の多くの国においては、議論する中で、ある程度は意見が衝突したほうが成果は生まれる。しかし、日本では意見の衝突は他国に比べて少ししか許容されず、それを超えて意見をぶつけ合うと成果が失われる、ということだ。(P.25) |

なかなか見ないタイプのグラフだったので、少し衝撃を受けました。確かに言われてみればイメージできますね。これは著者がINSEADのMBAプログラムの「国際ビジネス」の授業ででてきたとのことです。この「成果」というのは知識創造やイノベーションと置き換えることもできると思うんですが、そうなると「SECIモデル」ともつながるところがあって、思考が広がっていきます。

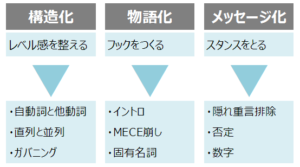

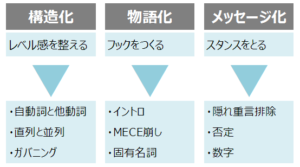

| 多くの人は伝えたいことを羅列するに留まっている。形式的には箇条書きになっていても、単に情報量が減っただけで、伝わらないものになっている。それとは真逆の「短く、魅力的に伝える」箇条書き。そして人を動かす箇条書き。それらを「超・箇条書き」と呼ぶことにする。・・・普通の箇条書きは、伝えたいことを「羅列化」するだけで完成する。『超・箇条書き』はこの「羅列化」の他に、3つの技術的要素が加わることではじめて完成するのだ。3つの技術的要素とは、「構造化」「物語化」「メッセージ化」である。(P.28) |

| 構造化 |

相手が全体像を一瞬で理解できるようにする

- 「自動詞と他動詞」を使い分ける

- 「直列と並列」で時間軸を整える

- 「ガバニング」で引き出しをつくる

|

| 物語化 |

相手が関心を持って最後まで読み切れるようにする

- 「イントロ」でつかみ、相手を引き込む

- 「MECE崩し」で山場をつくる

- 「固有名詞」で具体的にイメージさせる

|

| メッセージ化 |

相手の心に響かせ行動を起こさせるようにする

- 「隠れ重言」を排除する

- 「否定」で退路を断つ

- 形容詞や福祉は「数字」に変える

|

| レベル感を整える作業には、いくつかのコツがある。本書では「自動詞と他動詞を使い分ける」、「直列と並列で考える」、「ガバニング」の3つに触れる。(P.36) |

| jyoutai状態・現象を伝えたければ自動詞を使い、行為やそれによる因果関係を伝えたければ他動詞を使う。これを全体で統一し、グルーピングの一つの指針とすることが、構造化の近道なのだ。(P.43) |

| 本来は動詞であったところを名詞にして体言止めするのは、全体像の理解を妨げる。このため、『超・箇条書き』では体言止めはご法度なのだ。(P.54) |

| 「ガバニング」というのは、直訳すると「統制する」などの意味がある。外資系コンサルなどで「ガバニング」と言えば、一般に「頭出しのまとめ」を意味する。例えば、伝えたいポイントが3つあるときに、先に「ポイントは3つ」と宣言してから紹介することがある。その「ポイントは3つ」と宣言するのが、ガバニングである。(P.63) |

| イントロの工夫次第で、相手の関心を引きつけることができるのである。では、イントロで何を伝えるか。「相手が期待していること」を伝えるのだ。ただしこれは、相手や相手が置かれているコンテキスト次第である。(P.83) |

| アンサーファーストも相手によりけりであることには留意すべきだ。相手がまだ背景や経緯を理解していないときは、いきなり結論を持ってくるべきではない。相手は何を提案されているのかわからず、自分に関係があることしての意味を見出せないからだ。つまり、相手側の情報処理が止まってしまう。そんな箇条書きは本末転倒だ。結論よりも先にその背景や経緯を知りたいこともある。相手が最初に求めている答えは、必ずしも結論とは限らない。(P.93) |

| 重言とは、「顔を洗顔する」や「頭痛が痛い」など、意味が重複している表現だ。・・・「隠れ重言」とは、文の中では重複はないが、そのコンテキストを踏まえると重複していて、わざわざ伝える意義がないものだ。このため、それを伝えられた人も大した意味を見出すことができない。(P.133) |

隠れ重言を排除するのは、プレゼンのメッセージ化に有効だ。なぜ有効なのか。それはプレゼンの性質を考えると分かる。

- ~を改善する

- ~を見直す

- ~を推進する

- ~を最適化する

- ~のバランスをとる

- ~を徹底する

- ~を強化する

- ~を実行する

それぞれやるのは当たり前。それをしたくない人はいない。それをすること自体ではなく、どのようにしてその効果を出すかを相手に伝えないと意味がない。(P.139) |

| 聞き手は伝えてのペースに合わせて、気を緩めることなく、流れてくる情報を随時、情報処理しなくてはならない。曖昧なところや納得できないところがあっても、聞き手はそこで立ち止まって確認することはできない。もし思考停止が起こっても、話はどんどん先に進んでしまう。(P.139-140) |

ソニーに「開発18カ条」というのがあって、その箇条書きが秀逸とのことで紹介されています。(P.149)

| 第1条: |

客の欲しがっているものではなく客のためになるものをつくれ |

| 第2条: |

客の目線ではなく自分の目線でモノをつくれ |

| 第3条: |

サイズやコストは可能性で決めるな。必要性・必然性で決めろ |

| 第4条: |

市場は成熟しているかもしれないが商品は成熟などしていない |

| 第5条: |

できない理由はできることの証拠だ。できない理由を解決すればよい |

| 第6条: |

よいものを安く、より新しいものを早く |

| 第7条: |

商品の弱点を解決すると新しい市場が生まれ、利点を改良すると今ある市場が広がる |

| 第8条: |

絞った知恵の量だけ付加価値が得られる |

| 第9条: |

企画の知恵に勝るコストダウンはない |

| 第10条: |

後発での失敗は再起不能と思え |

| 第11条: |

ものが売れないのは高いか悪いのかのどちらかだ |

| 第12条: |

新しい種(商品)は育つ畑に蒔け |

| 第13条: |

他社の動きを気にし始めるのは負けの始まりだ |

| 第14条: |

可能と困難は可能のうち |

| 第15条: |

無謀はいけないが多少の無理はさせろ、無理を通せば、発想が変わる |

| 第16条: |

新しい技術は、必ず次の技術によって置き換わる宿命を持っている。それをまた自分の手でやってこそ技術屋冥利に尽きる。自分がやらなければ他社がやるだけのこと。商品のコストもまったく同じ |

| 第17条: |

市場は調査するものではなく創造するものだ。世界初の商品を出すのに、調査のしようがないし、調査してもあてにならない |

| 第18条: |

不幸にして意気地のない上司についたときは新しいアイデアは上司に黙って、まず、ものをつくれ |

| そもそもビジョンは、「企業をどこに向かわせ、いつ、何を達成していたいか」という未来の姿を描くものだ。それを社員と共有することで、同じゴールに向かって同じような歩調で歩むことができる。ビジョンは組織に求心力をもたらすものだ。ビジョンとして未来の姿を描くためには、それが「いつ」のもので、「どの程度」なのかがわからなくてはいけない。そうでなければ、社員といくら共有したところで、どこに向かって、どのようなペースで動けばよいのかわからない。・・・ビジョンには状態を示す数字と、期限を示す数字の2つが必要だ。数字が難しい場合はその程度を表す言葉や、実現したかが判定できる言葉でもよい。(P.162-163) |

相手の心を響かせ、相手に動いてもらうために、スタンスをとって箇条書きをメッセージ化することが必要なのだ。そのときの最大の敵は、周りの環境ではない。相手でもない。最大の敵は、自分自身だ。それも“無難”な道を選ぼうとする自分だ。・・・メッセージ化では、自問自答が必要だ。

- 無難な道を選んでいないか

- 他人の目を気にして逃げていないか

- これを自分に問い続けるのだ

当たり前のこと、もっともらしいことだけを伝えるのであれば、そもそも伝える必要などない。・・・無難に逃げ込もうとする自分に勝ってこそ、相手に深く伝わり、そして動いてもらえる。目の前のチャンスをつかむことができるのだ。

(P.166-169) |

■超・箇条書きの技術まとめ(P.172)

たまたま「知識創造」の話を聞く機会があって、そことも連動する内容で大変勉強になりました。ちょうどここに載っていた議事録であったり、メールというのは社内での非常に重要なコミュニケーションツールになっているわけですが、この書き方に関して、きちんと教えてもらったことってないんですよね。会社ごとにある程度のパターンはあるように感じますけど。

それとマニュアルですね。マニュアルの作り方、これがまた難しいんですよね。その知識創造のセミナーでも質問したのですが、上限のマニュアル、下限のマニュアルと言うのがあって、下限は手順書的なもの、上限は「なぜ」そうしているかまでを注入したもの。下限だけでは、進化・深化が止まるというような意見もいただきました。

(気に入ったら投票をお願いします!)

(気に入ったら投票をお願いします!)

にほんブログ村