著者:伊神 満 …

| クリステンセン氏の『イノベーションのジレンマ』ですが、原題は『 The Innovator’s Dilemma』なんですね。イノベーションでなく、イノベーター。結構、これって大事なところだと思います。それもきっとあるんでしょうね。著者は原題の「イノベーターのジレンマ」と掲げました。このあたりからも著者のこだわりが感じられますが、内容も非常におもしろく、深く、刺激的です。(Inobe.Shion) |

| 内容紹介

「なぜ優良企業は新世代の技術競争に敗れ去るのか?」 大御所経営学者のクリステンセン教授が『イノベーターのジレンマ』で答えたストーリーには未解決の問題があった。 長年解明されてこなかったイノベーションの謎に、若き経済学者が最先端のデータ分析で挑む。 ●一時代を築いた「勝ち組」は、なぜ新世代の競争に出遅れがちなのか? 内外の企業が直面するこれらの切実な「問い」に、気鋭の経済学者・伊神満イェール大学准教授は、サバイバルの条件は創造的「自己」破壊にあり、と答える。 「共喰い」「抜け駆け」「能力格差」をキーワードに、ゲーム理論、データ分析などを駆使して、 「イノベーターのジレンマ」をクリアに解明する。 第1章 創造的破壊と「イノベーターのジレンマ」 内容(「BOOK」データベースより) 気鋭の経済学者が挑んだ、イノベーター「栄枯盛衰」の謎。 |

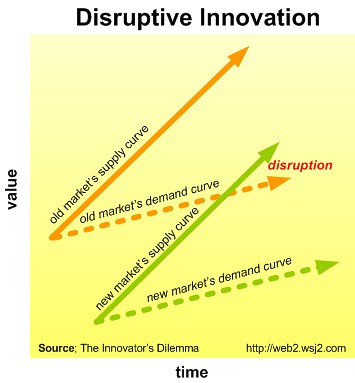

クリステンセン仮説についてのおさらいです。

| クリステンセンの取材対象は、旧世代とはいえ一度は勝者となったくらいだから、「優良企業」が多かった。優良企業ならではの弱点の一つは「有力顧客を多く抱えていること」だと彼は言う。普通ならば喜ばしい業績のはずだが、一体、何がまずいのか?問題は、既存の大口顧客の求める製品以外は社内的に傍流になってしまう点だ。社内的な「主力製品」が世間的にも主流であるうちは何の問題もない。しかし、新種の製品が登場し、世の中に広まっていくような局面では、この手の「勝ち組」企業の対応は後手に回りがちだ。経営陣には旧来の主力部門出身が多いから、過去の成功体験に引きずられがちでもある。かくして旧時代の覇者は、まさに勝者であったがゆえに、新時代への対応スピードが遅くなる。こうした既存企業における組織的・心理的バイアスが、クリステンセン仮説の主眼であった。(p.19) |

そして、経営学ではどうしてもなってしまう「後付け」のジレンマです。

| だがしかし、それでもやっぱり「既存企業は失敗した。なぜならバカだったからだ」という説明では舌足らずである。「失敗者は、失敗につながるようなバイアスを抱えていたからこそ、失敗したのだ」というのは、ほとんどトートロジー(同義反復)であり「後付けの経営学」に過ぎない。成功者を持ち上げることも、失敗者をバカと呼ぶことも、一種の思考停止だ。そんなことは誰にでもできる。(P,21) |

著者は、イノベーションに関する論点をこの後説明するために、次の3つの経済理論についての確認です。

1.「置換効果」

新製品と旧製品が「共喰い」する分、利益はたいして増えない。

2.「抜け駆け」のゲーム理論

既存企業こそが真っ先に新技術を買い占めてしまう

3.企業間の「能力格差」

既存企業に欠けていたのは「やる気」なのか「能力」なのか

そして、この3つを並べると、仮説が錯綜して「綱引き」みたいになると。

| ①既存企業は、「共喰い現象」のせいで「置換効果」に後ろ髪を引っ張られている。 ②一方で、未来のライバルに対する「先制攻撃」として、「抜け駆け」イノベーションに打って出るインセンティブにも、駆り立てられているはずだ。 ③そして、純粋な研究開発能力においては、既存企業と新参企業のどっちが優れているのか、その答え次第で「共喰い」と「抜け駆け」のパワー・バランスも変わってくる。(p.25) |

| 経済学には実証分析の「作法」というか、「何をもってマトモな分析と見なすか」について色々とハードルがある。皆さんの業界や専門分野の流儀とも比べてみてほしいが、経済学では3種類のアプローチが使われている。まずは単純な「データ分析」。第2のアプローチとしては、比較対照実験。第3の方法がシミュレーションである。(pp.26-29) |

そして、著者はクリステンセン氏と同じHDD業界のデータのシミュレーションを行った結果、「既存企業の研究開発能力は新参企業よりも高い」と判明したとのこと。つまり「イノベーターのジレンマ」は「能力」の問題ではなく、むしろ「意欲」問題だと。

| 各種のシミュレーション結果からは、次の3点が言える。(p.31) ①共喰い現象は、深刻な影響を及ぼしている。 ②抜け駆け戦略をとるインセンティブは顕著。 ③研究開発能力そのものは、既存企業が優越。 |

つまり、

・・・既存企業はイノベーションに本気にはなれない。(p.31) |

そして、どうすればよいかということについて、次のように述べている。

| スローガン風にまとめるなら、「創造的破壊を生き延びるには、創造的『自己』破壊の必要がある」あるいは、「生きるためには死ぬしかない」と言い換えると禅問答の趣きがある。(p.32) |

実に分かりやすい説明で、さらに極論すると、「生きるために自己を破壊せよ」ということなのでしょう。そして、「生き延びる」のが目的ならそうですが、「短期的な企業価値の最大化」ならそうではないですし、そのあたりも抜かりなくチェックしていあたり、非常におもしろいです。

では、ここまでが第1章でイントロダクション的役割でした。ここからが本編といってもいいでしょう。

イノベーションの区別として次のことが書かれています。

・製品/工程

・漸進的(incremental)/急進的(radical)

| 現実のケースを考えるときには、「唯一絶対の分類がある」などと考えてはならない。そうではなくて、今自分が語りたいのは何なのか、どういう問いに答えたいのか、そういう問題設定に即して、着目すべき側面に光を当てよう。大事なのは問題設定であり、それ次第でどういう概念・区分のしかたが有用かは変わってくるからだ。(p.50) |

無意味な工場を多数抱えて税金を無駄遣いし、そのまま衰退していった日の丸半導体。データから推測される死因は3つ。

なお、以上の特徴は、90年代後半に国全体で赤字に転落した中国の国有企業と似ている。2000年前後に、中国政府は大リストラを決行。同時にWTOに加盟した。・・・もはや日本企業がライバル視するのもおこがましい。くだらないプライドは捨て、盗めるところは盗む、マネすべきはマネる、という態度に改めたほうが得だろう。(pp.62-63) |

ここからは、「抜け駆け」に関してになります。

| このようなレース(ディープマインド社買収におけるグーグルとフェイスブックの交渉)に直面することがあったなら、ひたすら情報収集に励み、筋力と知力と反射神経を発揮していただきたい。次なる抜け駆け勝負に勝利を収めるべく、できれば資金力と政治力、それに法的・道義的正当性など、とにかくありとあらゆるリソース(資源)を蓄えておくに越したことはない。それから敵が同じ土俵で自分の想定通りに戦ってくれるなどとは思わないことだ。「戦わずして勝つのが上策」、つまり敵の準備や能力を土俵ごとひっくり返して無効化してしまうような、そんな一層大きな土俵を用意した方の勝ちなのだから。(p.73) |

置換効果と競争効果が矛盾しないことについての補足です。(pp.80-81)

| ・理論①:置換効果「既存企業は(新技術を導入することによって)失うものが大きいので、イノベーションに本気になれない」 ・理論②:競争効果「既存企業は(自分が新技術を導入せずに、新規参入を許してしまうことによって)失うものが大きいので、本気で独占的地位を守ろうとする」 |

| 理論①と理論②は矛盾しているわけではなく、着眼点が違うのである。前者が既存企業内部の新旧事業のせめぎ合い(だけ)を論じているのと対照的に、後者はライバルとの競争状況に注目している。既存企業と新参企業がお互いの出方をうかがって対峙している「戦略的状況」、つまりゲーム理論的状況の分析が、理論②のエッセンスだ。なお、ゲーム理論が大々的に(不完全)競争の分析に応用されるようになったのは1980年代のことで、「抜け駆け」・「競争効果」を提唱した理論研究(リチャード・ギルバートとポーター・ニューベリーや、ジェニファー・レインガムの論文)もその一環だ。(pp.80-81) |

続いて、フェイスブックのインスタグラム買収にあたっての考察です。

| 新規参入者を抹殺する(あるいは抱き込む)ことがいかに重要か、ザッカーバーグ氏がどうていインスタグラムの買収に800億円も払う気になったのか、我々にも想像ができるだろう。新参企業自身にとっては「そこそこ」の価値しかない事業であっても、その参入によって巨額の利益を失うかもしれない既存企業にとっては、「何が何でも」芽のうちに摘んでおきたい脅威なのである。(pp.82-83) |

また前掲にもありますが、改めて著者の苦言です。

| 専門用語を振り回す前に、まずはあなたの「問い」が何なのかを明らかいにすべきだし、その問いを決して忘れてはならない。そして、問いに答えるために有意義なのはどういう視点と理論なのか、そこまできちんと考えることだ。そこまでして初めて、現実の企業や市場に対してどのような用語や概念をあてがうのが適切なのか、それを判断できるようになる。(p.84) |

| 業界にいる主な企業の数が少ない場合(大まかに言うと、大手5社とか10社以内のケースを想定してほしい)、ライバル同士がお互いの出方次第で損したり得したりする。こういう状況を「戦略的状況」とか「ゲーム理論状況」という。あるいは「不完全競争」ともいう。ちなみに対義語は「完全競争」で、経済学の教科書で一番最初に登場するのは大体これである。完全競争の市場においては、ライバル企業がどうとか自分の戦略がどうとかいう余地はなく、「小さく無力な企業」が無数にひしめく、利益ゼロの地獄のような世界だ。それでは参加企業に価格決定権は全くない。(pp.84-85) |

| 誰だって、同じ物を買うなら安い方がいい。同じものを売っているプレイヤーが2社以上いれば(原理的には)そこでの価格競争は利益がゼロになるまで続く可能性がある。この理論を提案したのは19世紀パリの数学者ジョゼフ・ベルトラン氏なので、「価格による不完全競争」のことを「ベルトラン競争」という。その論理的帰結(価格と販売量の最終的な落ち着き先)を「ベルトラン均衡」と呼んだりもする。(p.89) |

| クールノー競争の場合は、たとえ同質財であっても、そして2社目、3社目のライバルが現れても、ベルトラン競争のように利益がいきなりゼロになったりはしない。ベルトランのゲーム設定には「客が欲しがれば、瞬時に、しかもいくらでも無限に、商品を生産・販売できる」という究極のフリーダムが許されている。そのため、時間と空間の制限がないベルトランの世界観においては、たった2社が競争しているだけであっても、値下げレースに歯止めがかからない。逆にクールノーのゲーム設定には、「一定期間に生産・販売できる数量には限りがある」という現実的いな制約(あるいは「時間」の感覚)が織り込まれている。よって、いくらセールス部隊同士が安値競争を繰り広げても、「これ以上売ることはできない。そこそこの値段をキープして収益を確保しよう」というブレーキが最終的には働くのだ。(p.90) |

| 「差別化財」においては、価格競争であれ数量競争であれ、各社の売り物がそれぞれ異なる場合は、競争はゆるくなる。商品間の「代替性」あるいは「共喰い度」が低くなるからだ。同業のライバルがたくさんいても、自社と直接競合しない商品を売っているのであれば、彼らの存在を気にする必要はあまりない。(pp.91-92) |

「破壊的イノベーション」という言葉について、クリステンセン氏自身も、きちんと定義はしておらず、具体的にそれが何を指しているかは人によって異なる。だから「破壊的イノベーション」は技術革新のタイプそのものというよりも、下記の1~6のような一連のストーリーを指す、漠然とした現象名だと考えるべきと著者は提案しています。

|

「大口顧客の当座の要望に耳を傾けているうちに、技術の波に乗り遅れてしまう」ということは、そういう経営判断は「短期的にはOK」でも、長い目で見たときには「不適切」な経営判断だったわけだ。1の時点においては(静的な資源配分という意味で)「最適」に見えた方針が、6の時点まで時計の針を進めると、(技術と産業のダイナミクスへの動的な対応という意味では)「最適」ではない。きちんと先を見越した資源配分になっていなかった、ということになる。(pp.96-97)

| 「静学的」(static)といういうのは、ある一時点での物事を、さながら写真のスナップショットのように切り取るイメージだ。初期時点では、大口顧客は旧来の製品だけを要望している。メーカー側も従来製品だけ意に注力していればよい。こういう着眼点のことを、「近視眼的」(myopic)と呼んでもいい。 逆に動学的(dynamic)というのは、先々の状況の変化まで見越したうえで、その場その場に対応していく感じだ。スナップショットとは対照的に、あらかじめ結末まで想像しながら映画やビデオを眺めているイメージである。「近視眼的」の対義語として「先見的」(forward-looking)という言葉を使うこともある。 なお、静学的分析が必ずしも近視眼的とは限らないということも、知っておくとよい。今も未来も状況が大きく変わらないケースにおいては、その場その場で(静的に)最適な決断が、時の流れの全体を通しても(動的にも)やはり最適だった、という場合もあり得る。つまり厳密には、静学的な分析というのは単に一時点だけを切り取ったスナップショットだけではなく、同じ情景がずっと続く(やや退屈な)ビデオ、つまり「定常状態」(steady state)を読み解くことにも通じている。(pp.97-98) |

| 時流についていけずに滅びていった企業は多い。そういう事例を取り上げて、経営者の先見性のなさをあげつらい、「たら・れば」を語る人も、多い。しかし現実の組織にあって実際の経営判断をする場合、「分かっちゃいるが、どうにもならない」という残念な事態は、非常によくあるものだ。代表的な理由を3つばかり検討してみよう。(p.99) |

| 1 | 人や組織にある惰性 | いったん決まってしまった予算配分や人員配置、組織内の勢力図というものは、翌年になってちょっと外部環境が変わったからといって、いきなり一新できるものではない。 |

| 2 | 経営トップの主観や情報網 | そもそも社内出身の社長や幹部というのは、それまでの主力分野で成果を上げてきたからこそ、現在の地位にありついたわけだ。したがって、当人たちの世界観のみならず、社内外の付き合いだって、やはり旧来の技術や商品を中心としたものになる。 |

| 3 | 階層的で官僚的な構造 | 大きな組織というのは、それだけで情報の伝達効率が下がってしまう。階層的で官僚的な構造というのは、ある程度成長した組織にとって避けがたい必要悪なのだ。 |

| 技術と人材とは切り離せないものである。よって「技術を買う」とは「人を買う」ということだ。そして人材を集めるのに時間がかかる。同じように、「取引関係の積み重ね」にも時間がかかるし、「信用を高める」のもそうである。また一般消費者・顧客企業にとっての「知名度や評判」という面であれば、「ブランド力」と言い換えてもいい。要するに、カネであれ、技術であれ、人であれ、評判であれ、「貯めるのに時間がかかる資源」は通常、新興企業よりも既存企業のほうがたくさん持っている。ちなみにこういう「貯めるのに時間がかかる資源」のことを、経済学用語では、まとめて「資本」(capital またはcapital stock)と呼ぶ。(pp.109-110) |

「ここからは実証分析の3作法」の章に入ります。まずは、データ分析(狭義)の説明からです。

| 相関関係ならばデータの中に勝手に生息しているが、因果関係はそれとは根本的に異なる性質の「概念」なのである。そして何をもって「論理的」で「科学的」な因果関係(の証明)とみなすかは、時代によって分野によって、ときには人によっても違う。(p.129) |

| たとえば「操作変数法」は、因果関係の発見に有効な、計量経済学的に確立された統計手法である。高等テクニックなので大まかな説明にとどめるが、既出の変数であるXやYのほかに、

・一定の条件を満たす第3の変数Z(操作変数)が存在する ような、恵まれたデータ環境の場合に使える手法だ。(p.130) |

| 「相関関係はデータの中にある。しかし因果関係は、我々の頭のなかにしかない」相関関係は「現実」だが、因果関係は「空想の産物」である。注意してほしいが、別に因果関係の検証そのものを嫌ったり、否定しているわけではない。そうではなくて、「データの中には必ず因果関係があるはずだ、そして統計学を使えば、それは必ず発見できるはずだ」というナイーブな発想をしないように、と警告しているのである。「データ」は現実世界の断片(サンプル)なわけだが、それを因果関係として解釈するためには我々の頭の中にある(我々の頭の中にしかない)論理的な空想、すなわち「理論」が必要だ。(p.132) |

そのまま放っておいたら「データは何も語らない」。むしろ私たちは積極的に「データに耳を傾ける」必要がある。そのための基本チェック・リストは次のようなものである。

ほかにもいろいろな問題が起こり得る。現実世界は複雑だからだ。そして現実世界と同様、すべての問題を解決することはできない。(p.138) |

| データ分析の真髄とは、

・データ内の「観測された」変数やその値 に現れるようなものではなく、むしろ ・データには「観測されていない」「目には見えない」何か について、どれだけしっかり考え抜いたかにある。これは経済学的なデータ分析、つまり計量経済学における最重要ポイントだ。(pp.139-140) |

続いて、対照実験について。

| 対照実験は研究対象が、

・「小規模」であり 場合には、極めて好都合なアプローチだろう。逆に、 ・「大規模」な現象について を扱う産業組織論やマクロ経済学という分野においては、あまり使い勝手がよくない。研究対象や「問い」と「手法」との相性がイマイチなのだ。(pp.143-144) |

以下、6~9章で「ジレンマの解明」が行われますが、非常に興味深いので、是非、手に取って、ご覧ください。この部分は割愛して、第10章「ジレンマの解決」に進みます。

著者の師匠であるエド・リーマー氏の論文指導では下記のように問われていくとのことです。

「君の『問い』は何だ?」(What’s your question?)

「それがどうした?」(Who cares?)

ー「世の中の誰がその『問い』に関心を払うべきか?」

こんな感じだそうです。

(著者の兄弟子のピーター・ショット氏のウェブサイト)

| 経済学の場合、一企業、一労働者、一消費者のみならず、社会・経済・世界「全体」にとっての物事の良し悪しが、最終的な関心ごとである。事が社会全体やその基盤となるルールなので、ここでは「政府の政策」が存在感を増してくる。(p.269) |

下記は私も研究者の端くれとして改めて肝に銘じておきたいことです。

| では何が「根幹」で何が「枝葉」なのか? 何にフォーカスし何を捨象するか、という選択は、分析の目的に応じて決めるべきことだ。そこから何を学びたいのか?産業や企業のどのレベル、どの測面について、どのくらいの「解像度」で分析したいのか?「問い」に応じて、構図や手法を選ぶわけだ。だからこそ「問い」の設定が、決定的に重要なのである。(p.275) |

| 創造的破壊の荒波を生き延びるためには、創造的「自己」破壊が必要である。それが正論というものであり、正直それ以上に言えることは少ない。しかしこの世のすべての事柄と同様、当たり前のことを当たり前にやるのが一番難しい。だから正論の「何がどう難しいのか?」についても明らかにしておこう。着眼点を5つ用意した。(pp.275-276)

①いかに新部門を育てるか |

②のM&Aに関して、アメリカでも失敗例は数多い。そんななか、シスコは次のような体制で成功している。

1990年代から2000年代における急成長の立役者となった、ジョン・チェンバースCEOらの発想と手口は次の通り。

M&Aというと、英米流の企業経営では、花形手法として確立しているかのようなイメージがあるが、実際にはアメリカでも失敗のほうが多い。ここまでシステマティックにターゲットを選び、接触し、きちんとアフターケア部隊まで設定している会社は、シスコ以外ではあまり聞いたことがない。(pp.279-280) |

シスコ関係のおすすめの本として、下記が挙げられています。

[amazonjs asin=”0060188871″ locale=”JP” title=”The Eye of the Storm: How John Chambers Steered Cisco Through the Technology Collapse”]

また下記は、世界中の「イノベーション促進政策」の失敗例と教訓がまとめられている素晴らしい本らしいので、読んでみたいと思います。

[amazonjs asin=”0691154538″ locale=”JP” title=”Boulevard of Broken Dreams: Why Public Efforts to Boost Entrepreneurship and Venture Capital Have Failed–and What to Do About It (Kauffman Foundation Series on Innovation and Entrepreneurship)”]

最後に本書のまとめを抜粋します。(pp.312-313)

|

非常に刺激を与えてくれる著作でした。卒業論文を書こうとしている大学生などに読ませたいですね。研究はこういうふうに社会に寄与するように組み立てなければならないということを知って、論文作成に臨めれば、少しでも質の高いものというか、納得感をもって仕上げていけるような気がしました。

もし私が教員になったら、この本は参考書籍として掲げたい1冊になりそうです。

巻末の読書案内が非常に興味深い内容になっております。

[amazonjs asin=”453555756X” locale=”JP” title=”ミクロ経済学の力”]

[amazonjs asin=”4492314954″ locale=”JP” title=”レヴィット ミクロ経済学 基礎編”]

[amazonjs asin=”447803947X” locale=”JP” title=”「原因と結果」の経済学―――データから真実を見抜く思考法”]

[amazonjs asin=”4641150281″ locale=”JP” title=”計量経済学の第一歩 — 実証分析のススメ (有斐閣ストゥディア)”]

[amazonjs asin=”4502168114″ locale=”JP” title=”実証分析のための計量経済学”]

[amazonjs asin=”4798100234″ locale=”JP” title=”イノベーションのジレンマ―技術革新が巨大企業を滅ぼすとき (Harvard business school press)”]

[amazonjs asin=”4822255344″ locale=”JP” title=”パラノイアだけが生き残る 時代の転換点をきみはどう見極め、乗り切るのか”]

[amazonjs asin=”4822251594″ locale=”JP” title=”日経BPクラシックス 資本主義、社会主義、民主主義 1″]

[amazonjs asin=”4641164959″ locale=”JP” title=”経営の経済学 第3版”]

[amazonjs asin=”4641183392″ locale=”JP” title=”競争の戦略と政策 (有斐閣ブックス)”]

[amazonjs asin=”4641161275″ locale=”JP” title=”新しい産業組織論:理論・実証・政策 (Y21)”]

[amazonjs asin=”4535556679″ locale=”JP” title=”産業組織の経済学 第2版: 基礎と応用”]

お世話になっております。Inobe.Shionです。こちらのページへのアクセスが非常に多く、感謝しております。コメント等ございましたら、よろしくお願いいたします。語り合って、理解を深めましょう!