日本のキャリア研究-組織人のキャリア・ダイナミクス

著者:金井 壽宏,鈴木 竜太

| 内容(「BOOK」データベースより) 多様化が進む日本人のキャリア。日本のキャリア研究の第一人者、金井壽宏門下の研究者たちが、最新のキャリア論を展開。本書では組織人のキャリアに注目し、時間軸の視点を取り入れながらその課題や学び、組織や上司との関係等を論じる。 |

★読書前のaffirmation!

[きっかけ・経緯] 転職に向け、自分の見つめ直す。

[目的・質問] キャリア・チェンジの際に考えべきことを知る。

[分類] 366.29:職業.職種.職業紹介.職業訓練.就職

まずはキャリアの定義です。

| ここでいうキャリアとは「成人になってフルタイムで働き始めて以降、生活ないし人生(Life)全体を基盤にして繰り広げられる長期的な(通常は何十年にも及ぶ)仕事生活における具体的な職務・職種・職能での諸経験の連続と(大きな)節目での選択が生み出していく回顧的意味づけ(とりわけ、一見すると連続性が低い経験と経験の間の意味づけや統合)と、将来構想・展望のパターン」(金井壽宏著『働くひとのためのキャリア・デザイン』PHP新書,2002年,p.141)と定義される。(Introduction p.V) |

簡単に言うと、「仕事生活の過去・現在・未来を連続で捉えたパターン」という感じでしょうか。

では、第Ⅰ部「長期的なキャリア発達と組織との関係」、CHAPTER1「キャリア発達における時間展望」です。

| 様々な場所を訪ね、様々なひとびとに出会ってきた、このわたしはいったいなにものかという認識―それは。統合の問題でもあり、アイデンティティの問題でもある―は、時間軸で行われる。(金井,1996) ポール・ゴーギャンの大作のタイトル「われわれはどこから来たのか われわれは何者か われわれはどこへ行くのか」に込められた意味は何か。どこから来て、どこに行くのかという空間的移動、われわれとは誰なのかという関係性の推移、そして、それが時間とともに動く中に、自分(たち)は誰かという(集合的)アイデンティティが問われる。(p.4) |

| 時間展望に注目したキャリア研究が、今後有望であるとわれわれが構想する理由は2つある。1つには、経営学における組織の中の人間行動(組織行動論:organizational behavior:OB)を扱う上でも、時間軸を無視できないと考えるからである。しかし組織行動論において、日米を問わず、希望の心理学や時間展望の心理学に注目するキャリア研究者はまだ少ない。そしてもう一つには、時間展望の心理学の応用範囲を、仕事の世界にも広げたいというわれわれの希望がある。(p.5) |

時間展望概念に関する研究のなかで、とくに未来志向に関するゴール研究に焦点が定められている研究に以下の3つがあるようです。(p.6)

①パーソナル・プロジェクト

②パーソナル・ストライヴィング

③ポッシブル・セルブズ(可能自己)

| Littleのパーソナル・プロジェクトが、人生のどのような場面でも着手して自分のレパートリーに加えられる試みを照射する特徴があるのに対して、Emmonsのパーソナル・ストライヴィングは、いわば生涯を貫く大きな目標、生きる意味、存在価値に近い概念だ。(p.23) |

| striveは、何かを目指して努力し続けることを示す言葉だ。パーソナル・ストライヴィングは、それのためなら励む気になるような「個人的な大義」や「何か崇高なもの」を指す表現だ。これは、たとえば、達成動機というような普遍的で法則定立的なモティベーション論の用語ではなく、1人ひとりにユニークで独自の表現がなされるであろう個性記述的な研究を彩る概念として提示されている。(p.23) |

| 代表的なゴール研究として、Littleのパーソナル・プロジェクト、Emmonsのパーソナル・ストライヴィング、Markus & Nurius お可能自己の3つに焦点をあてて検討してきた。パーソナル・プロジェクトは、そのときどきに思い立って着手したいと思う企て、パーソナル・ストライヴィングは、その個人を長く深く引っ張っていく要因、ポッシブル・セルブズは、あり得そうないくつかの自分の複数の将来像、賛否両面の将来像への見通し、を取り上げている。3つとも時間展望の心理学の中心的な視点として、それぞれ、いつでも開始できる新たな自分を探す取り組み、長い時間をかけて北極を目指すような一途さ、人間が持つ多様な自分の可能性追求を照射している。(pp.36-37) |

| 時間展望概念とは、過去―現在―未来のすべてを含めて時間軸が含まれる概念である。しかしながら、これまでの経営学におけるキャリア研究は、回顧的な面にとらわれていた感がある。調査でも将来を展望するために振り返るのだといいつつ、時間軸では、「現在→過去」の方向に関する研究が支配的であった。(p.37) |

続いて、CHAPTER2「組織と個人とキャリアの関係」に入ります。

| 日本において自身のキャリアに関する考え方や状況と組織と個人との間にどのような関係があるのかを明らかにすることである。プラース(1985)は、日本人のキャリアを「関係性のキャリア」とその特徴を述べた。関係性のキャリアとは、そのひとのキャリアがその人だけによって規定されるのではなく、周囲の「重要な他者」によって規定されることを指す。(p.43) |

| キャリアと組織と個人の関係にも、同様のことが言える。自分のキャリアに関する考え方あるいはキャリアの状況は、今所属している組織と自分との関係に影響を与える。また、今所属している組織と自分との関係は、自分のキャリアに関する考え方や状況に影響を与える。(pp.43-44) |

| キャリアは他者から独立して存在するのではなく、他者との関係の中で構築され、他者との関係の中で自身のキャリアを見出していく側面があるのではないかというものである。そして仕事のキャリアに関して、最も影響を与える他者は所属する組織であろう。またそのキャリアと組織と個人の関係は、一方向の関係ではなく、相互作用によって形成されるものと考えるのが自然である。(p.44) |

| キャリア・ドリフトは、自分のキャリアに関する意識や関心が低い状態と定義され、キャリア・デザインの対語として示された概念である。つまり、自分の意思を持ってキャリアの舵取りをすることをせずに、状況に流されている状態ということができる。ここでいうキャリア・デザインは、一般にキャリア・プランと呼ばれるような計画されたキャリアという意味でのキャリア・デザインではない。定義から分かるように自分のキャリアを舵取りしている感覚や状態、自分で自分のキャリアをコントロールする意思のことを指す。その意味で、偶然によるキャリアが、偶然をうまく利用してキャリアをデザインしようという意味を包含するのに対して、キャリア・ドリフトの状態は単に成り行き任せのキャリアの状態ということができよう。(p.45) |

| 組織コミットメントは組織行動論において、組織と個人の関係を取り扱う主要な概念としてこれまで扱われてきた。その概念定義は多様であるが、情緒的コミットメントと呼ばれる概念と、功利的コミットメントと呼ばれる概念に大別できる。情緒的コミットメントは、組織への愛着や同一化、仲間との一体感を表現する組織への感情的な関係を意味するコミットメントである一方、功利的コミットメントとは、しがらみや物質的な関係から来る合理的なコミットメントである。別の企業へ移ることができいないため、あるいは転職するとなるとこれまでの努力が無駄になるため、この組織に居続けようと考える依存的な側面を含むコミットメントである。(pp.45-46) |

| 日本社会というのはヨコのつながりよりも先輩や上司といったタテのつながりを重視するタテ社会であり、また、日本人は複数の集団や組織に属すのではなく、1つの集団や組織への長期間所属する社会である。現在はそのような傾向が弱くなったと言えるであろうが、依然としてその傾向があることは否めないであろう。またプラース(1985)や浜口(1982)が主張するように、日本人は関係の中に自分のアイデンティティを見出す傾向がある。(p.62) |

CHAPTER3「心理的契約と組織コミットメントの変化」についてです。

| 企業と従業員とのかかわり合いが短期間で終わるということは、企業側からすれば、それまでの投資が無駄になることを意味するし、従業員側からすれば、これまで形成してきた関係特殊的な能力がサンクコストとなることに他ならない。Williamson(1975)によれば、このような取引上のリスクを削減するのが、労働力の内部組織化である。Williamsonは、内部組織の優位性を、①限定された合理性の緩和、②機会主義の抑制、③情報の偏在の軽減に求めたが、日本企業は長期雇用に基づく人的資源管理によって、これらを実現していたのである(高木, 2008)。長期的な雇用関係に基づく人的資源管理が、組織と個人双方に対して、お互いの利益に貢献するインセンティブを提供し、関係特殊的な投資が行われる条件を担保してきたのである(小池, 1997)。個人のキャリアを通じて雇用が継続するという一見非合理的な慣行が、実は、組織と従業員双方にとって高い合理性を持っていたということが、多くの研究に共通する主張であった。(pp.70-71) |

このWilliamsonの取引コスト、労働力の内部組織化というのは、この手の話になるとよく引用されるようです。

※オリバー・ウィリアムソン ← 2009年ノーベル経済学賞受賞

[論文]The Economics of Organization: The Transaction Cost Appproach

[amazonjs asin=”4535572798″ locale=”JP” title=”市場と企業組織”]

| 組織コミットメントとは、「組織と従業員の関係性を特徴づけ、組織におけるメンバーシップの継続もしくは中止に関するインプリケーションをもつ心理状態」(Meyer et al., 1993, p.539)である。従業員が組織に対してどの程度入れ込んでいるかという、かかわり合いの「強度」を捉えた概念だといえよう(金井ほか、2002)。組織コミットメントは、1960年代以降、組織と個人のかかわり合いをとらえる概念の中核として位置付けられ、すでに膨大な研究蓄積がある。これに対して心理的契約は、1990年代の雇用管理の変化を受けてにわかに注目され始めた、比較的新しい研究領域である。心理的契約は「当該個人と他社との間の互恵的な交換において合意された項目や状態に関する個人の信念」(Rousseau, 1989, p.123)と定義される。やや難解な定義だが、要するに、組織と個人とがお互いに何を求めあうのかという具体的な中身(長期雇用保障、忠誠心など)に関する合意を、個人側の視点からとらえたものである。組織コミットメントが組織と個人のかかわり合いの「強度」を表すとすれば、心理的契約はお互いが何を求め合うかという具体的な「中味」に焦点をあてる(金井ほか、2002)。両概念がそれぞれ独自の記述力・説明力をもちうるということが、すでに実証研究によって明らかにされている(Millward & Hopkins, 1998)。(pp.71-72) |

情緒的コミットメントの変化に関する研究結果は一貫していないようです。継続的コミットメントも同様で一貫していないようです。

| 組織コミットメントや心理的契約がキャリア発達に伴って変化するということ自体は、すでに実証研究によって明らかにされている。ただし、これらの研究は2つの意味で限界を超えている。 1つ目は、先行研究が主として入社直後の数年間に限定されていることである。多くの研究者が指摘するように、組織参入直後の数年間は、組織と個人のかかわり合いが最も劇的に変化する時期だと考えられる。この時期の従業員は、組織に適応しようと積極的な情報探索を行い、自分と組織との関係について頻繁に考える。このような特殊な時期に注目した研究結果から、より長期的な変化について一般的な結論を導き出すことはできない。 2つ目は、これらの研究が、変化のパターンについて十分に検討してこなかったことである。George & Jones (2000)によれば、社会科学における多くの現象は、連続的(incremental)と非連続的(discontinuous)という2種類の変化のパターンを示す。彼らによれば、ある現象がどのようなパターンで変化するかということを知ることは、その現象の本質に迫ることに他ならない。鈴木(2002)が指摘するように、組織コミットメント研究者の多くが、組織コミットメントが勤続年数に伴って連続的に変化するということを前提として研究してきた。ところが、鈴木自身が明らかにしたように、組織コミットメントは非連続的にも変化する。したがって、心理的契約や組織コミットメントの変化についても、勤続年数に応じた連続的な変化と、キャリア上の転機による非連続的な変化という2種類の変化を、同時に検討するような分析モデルを構築する必要がある。研究によって報告される変化の在り方が異なるという事態は、変化のパターンが単一ではないということに関して無頓着であったために起こったと考えられる。(p.73) |

これは社会科学系の限界のように思います。変数が多すぎるため、サンプルを多くすることで、イレギュラーな変数の寄与度を減らして、知りたいところをきっちりと調査していくような形になるのでしょう。

| Katz(1980)によれば、集団への所属期間が長期化すると、従業員の注意の焦点は、組織や周囲の人間関係に関わることから、自らの仕事に関わることへと移行するという。組織に対する理解が深まるにつれて、徐々に組織や周囲の人間関係について考えることをしなくなるのである。相互期待に関して強い関心をもち、それを内面化している度合いもまた、時間の経過につれて逓減していくのだろう。(p.85) |

| 反対に、継続的コミットメントは時間の経過とともに増加する。日本企業には、雇用関係が長期化すればするほど、従業員がそこを離れる際のサンクコストが大きくなるような構造が存在している。多くの従業員が1つの企業に所属し続ける理由は、しばしば指摘されるような会社への強い愛着によるものではなく、そうすることがメリットになるような構造が存在するからだ、というのである。・・・加えて、継続的コミットメントは、昇進によって非連続的に上昇する。部下を持つ立場になるという経験は、従業員にとって、組織を辞めるデメリットが大きいという感覚を強めさせる経験でもあるようである。(pp.85-86) |

| 心理的契約や継続的コミットメントが時間の経過につれて連続的に変化するのに対して、情緒的コミットメントは時間の経過による影響を受けない。会社への愛着は、そこにいる期間が長くなればなるほど強まるという性質のものではなく、昇進のようなキャリア上の転機を通じて非連続的に高まる。(p.86) |

| 組織加入当初、個人は強い相互期待を知覚する。ところが、時間の経過に伴って、授業員が知覚する相互期待は逓減する。その一方で、個人は組織に対して様々な投資を行い、サンクコストを蓄積させていく。知覚されたサンクコストは、時間の経過とともに築盛されるだけでなく、昇進を契機に非連続的に上昇する。これに対して、組織への感情的な愛着は、時間の経過とは無関連であり、昇進のようなキャリア上の転機によって非連続的に増加する。反対に言えば、キャリアの転機を経験しない従業員は、組織への愛着を増加させない。キャリア発達を通じて、知覚される心理的契約は逓減し、反対に組織に対するコミットメントは増加していく。(p.87) |

ここからは第Ⅱ部「仕事がキャリアに与える影響」、CHAPTER4「仕事による経験学習とキャリア開発」に入ります。

経営学の中で取り上げられてきたキャリアと経験学習に関する研究領域は複数ある。主な研究領域についての概略は次の通りである。(pp.98-99)

|

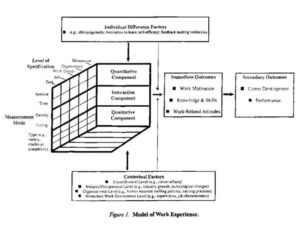

| Tesluk & Jacobs(1998)によれば、仕事経験の計測方法として量的要素、質的要素、相互要素という3つの構成要素と、範囲レベルとしての課題(task)、職務(job)、ワークグループ、組織の4つのレベルがあるとしている。また仕事経験自体に影響する要因として、個人要因と状況要因を取り上げ、よりダイナミックなモデルを提示している。(p.101) |

(“TOWARD AN INTEGRATED MODEL OF WORK EXPERl ENCE” p.327より引用)

また経営幹部の調査から抽出された「一皮むけた経験」が分類されており、これはなかなか面白いです。

| キーイベント | タイプの分類 | 定義 |

| 職務課題 | ゼロからのスタート | 何もないところから何あかを作り上げる |

| 立て直し | 失敗している事業を立て直す/安定させる | |

| プロジェクト/タスクフォース | 独立したプロジェクトや単独、チームとしての一時的課題 | |

| 視野の変化 | 管理する人数、予算、職域の数の増加 | |

| ラインからスタッフへの異動 | ライン業務からスタッフの役割への異動 | |

| 他の人とのつながり | 役割モデル | (良きにしろ悪しきにしろ)際立った資質をもった上司 |

| 価値観 | 個人や企業の価値観を示す一連の行動のスナップショット | |

| 修羅場 | 事業の失敗や間違い | 失敗したアイデアや取引 |

| 降格/逃した昇進/ひどい仕事 | 希望した仕事につけなかった、左遷された | |

| 部下の業績の問題 | 深刻な業績問題を抱える部下と直面する | |

| 逸脱 | 現在の仕事に対する不満に応じて新たなキャリアに挑戦する | |

| 個人的なトラウマ | 離婚、病気、死などの危機やトラウマ | |

| その他 | コースワーク | 公式な研修 |

| 初期の仕事経験 | 初期の非管理的な仕事 | |

| 最初の管理職経験 | 初めて部下を管理する | |

| 個人的経験 | 仕事以外の経験 |

[amazonjs asin=”4833417197″ locale=”JP” title=”ハイ・フライヤー―次世代リーダーの育成法”]

私自身も経験上、修羅場(ひどい仕事・・・というか納期ギリギリでの対応など)をリーダーシップを発揮してくぐり抜けた経験は、まさに一皮も二皮も向けた良い経験でした。

| 専門的技能形成に関する研究では、長期にわたる技能の獲得と蓄積という観点から仕事経験をとらえ、そこではキャリアの上でやや幅広い仕事経験を積むことが重要であると主張されてきた。一方で、いくつかの課題も見受けられる。第一に、社会要因あるいは状況要因(コンテクスト)といった個人を取り巻く環境を含めた分析の欠如である。つまり、専門的技能の獲得プロセスがどのように組織の中で進められるのかをとらえる必要がある。Lave & Wegner(1991)が端緒を開いた正統的周辺参加論に基づいた経営学的研究が待たれる。第二に、企業の中で重要なポジションを占める経営幹部、あるいはリーダーやマネジャーといった人たちの技能形成である。(p.109) |

キャリア発達に関して、下記が挙げられています。(pp.110-113)

・Hall:キャリアは持続的な学習のプロセス

・Krumboltz:「計画された偶然性」という概念

・London:キャリアに関連した継続的な学習

・Gelatt:「積極的な不確実さ」という概念

| キャリアはたっつの諸理論における学習の位置づけについて、主要論者の主張は、次のようにまとめることができる。第一に、いずれもキャリア上での学習(継続的な学習)の重要性を強調している。とくに、職業選択における意思決定という文脈の中で、KrumboltzやLondonらが、経験から継続的に学ぶことが肝要であると述べている。またHallも同様の趣旨のもとに、キャリアの段階と学習の関係について1つのモデルを提示している。第二に、そうした学習を強調する背景には、人々を取り巻く環境の不確実性が前提となっている点である。変化の激しい時代においては、世の中に唯一の正しい方法はなく、あらゆるリソースを活用する考え方、すなわちより高次に位置する「学ぶ」という行為自体が重要な手段となる。たとえば、Gelatt & Gelatt(2003)は、創造的であるためには、二律背反的な命題を心に抱いておく必要性を述べているが、それは変化への柔軟な学習力を想定した主張である。(p.113) |

そして、各論者の学習に対する主張において、不足している点を指摘している。

| 第一に、キャリアという概念の中心部分は、職業や仕事と密接な関連があるにもかかわらず、仕事経験自体からの学習についての具体的な言及が見当たらない点である。主要論者たちは、キャリアにおいて学習が重要であるという「哲学」は述べているが、実際の学習内容については触れずにとどまっている。第二に、組織(企業)の影響が明らかでない点である。職業や仕事といった企業組織内で生じる内容を扱っているにもかかわらず、組織自体が個人に与える影響については言及が少ない。これは、いずれの論者も主に個人の視点に重点を置きキャリアを説明しているためだと思われる。第三に、学習そのものをとらえる視点が欠けている点である。各論者とも人生を満足に送ることやその援助の重要性を述べてはいるものの、具体的にどうすればそうした考え方に変わるのかという変化、すなわち学習のプロセスについては、簡単なチェックリストなどを提案するだけに留まり、十分な理論的考察を行っているとは言い難い。キャリアにおける仕事経験の学習を明らかにするために、このような論点に注意する必要がある。(pp.113-114) |

| これまでの経験学習という文脈では、いずれも過去に経験したことから何を学んだかについて分析してきた経緯がある。しかし、個人の学習は、将来の展望からも影響を受けるはずである。どういうキャリアを歩みたいか、何を目指したいかによって、現在の場で学ぶ着眼点も変わってくる。・・・未来を見通すことで必要な学習へと誘い、未来に向けて過去の経験を活用するという視点を生み出し得る。過去-現在-未来という時間軸を取り入れることは、経験学習の時間的に統合された研究視座へと導くのである。(pp.116-117) |

CHAPTER5「職務設計がもたらすメンタリング行動」です。ここについては、割愛します。

続いて、第Ⅲ部「キャリア移行期の影響要因」となります。「キャリア上の課題がもっとも浮き彫りになるのはキャリア移行期であり、移行期におけるキャリア課題への対処と克服は、キャリアの発達に大きな形容を与える。組織にとっても、組織メンバーの移行期での躓きは重大な問題である」と書かれています。これらを3つのCHAPTERで説明していきます。

まずは、CHAPTER6「人材育成方針がもたらす若手従業員への影響」です。

| キャリアは個人に関わる概念であり、その最終的な責任は個人が担うことになる。終身雇用神話の崩壊が認識されつつある昨今、キャリアを会社に任せるのではなく、個々人がそのキャリア形成について自覚的に取り組んでいかなくてはならない。(p.169) |

| 従来の研修やOJTは。まだキャリアの浅い成員の仕事方法、人間関係、期待されている役割、組織全体の基本知識、およびセルフ・イメージの学習に一定の効果を持つことが示された。また、それらの学習が効果的な職務遂行や役割の改善などに資することも示唆された。一方で、初期段階での育成においては、社会的相互作用の在り方もまた重要な要素であるk十が示された。ベテランの社員から見れば、いつの時代も新人は頼りないものであると思われる。その結果、ともすれば、マイナス面が目につき、彼/彼女らの持ち味を取り去るような育成姿勢がとられるかもしれない。しかし、そうした姿勢では、組織に対する帰属意識を損ない、日々の業務における改善行動すら抑止する可能性が示された。(p.193) |

| キャリアの初期段階において、自社のキャリア・パスをある程度示すこと、あるいは同期同士での接触を通じた比較によって、各自の強みの理解をはじめとする自己学習が促されることが示唆された。(pp.193-194) |

続いて、CHAPTER7「上司・同僚・同期による組織社会化プロセス」ですが、ここはかなり根深い問題に踏み込みそうな予感です。

| 知識やスキルの乏しい新人が試行錯誤を経て一人前になっていく過程は、誰のキャリアにとっても印象深いものであり、そのアイデンティティを形づくる根幹を成す。Feldman(1980)は、キャリア初期の成功が、より成功に満ちた機会とさらなる成功への欲望に繋がるサクセス・スパイラル・シンドローム(success spiral syndrome) の源泉になると主張し、Kotter(1979)も、キャリア初期段階のパワー開発に成功した個人が「成功シンドローム」を生み出すことができると主張した。これらの主張からも、キャリア初期の経験が、その後続くキャリア形成にとって重要な意味を持つことが理解できる。(p.197) |

これは私もそうで、部下になった新人にも最初に話をするようにしています。成長曲線があるとすると、初期段階にしっかりと急な角度をつけてスタートダッシュしておくことが非常に重要であると指導するようにしています。

| 企業にとっても若年就業者をいかに定着させ、育成していくのかという点が、人事管理の面において重要な課題となっている。企業にとって若年就業者の早期離職は、多大なコストをかけた採用・教育の見返りを得られなくなることを意味する。また、有能な新人を失ってしまうことで組織の活性化に失敗し、それは同時に企業文化や技術の維持とそれらの後世への伝授を阻害してしまうことにもつながる。企業だけの問題ではない。日本の将来を担っていく若年世代の就業問題は、わが国の将来に関する問題でもある。キャリア初期に能力開発の重大な遅滞があるとしたら、産業技術の世代間の伝授、中長期的な生産性、さらには国際競争力の確保などに影響を与え、将来における日本の技術力低下を引き起こす危険性があることも否定できない。(pp.197-198) |

続いて、CHAPTER8「管理職への移行におけるトランジション・マネジメント」です。

| 昨今では管理職になりたがらない人が増えており、なってからも様々なストレスに直面する新任管理職の現状を考えると、彼らの元気づけにつながる方策も必要であろう。まず、給与面への不満やワークライフバランスの問題といった私生活への悪影響に関する課題については、管理職の待遇を改善することによって、ある程度は克服することができるだろう。具体的には、報酬体系の見直しや人員補充などの負担軽減策が考えられる。(p.234) |

そして、最終の第Ⅳ部「キャリア論と組織論の邂逅」です。「キャリア論と組織行動論は、研究上二重らせん構造のような関係にある。ヨコから見ればお互いに絡み合い交差しているように見えるが、そのらせんが結びつき触れ合う点はない。しかし組織の中のキャリアを考えるうえでは、モティベーションやリーダーシップはその人のキャリアを色濃く反映する」という問題意識のもとに、最終のCHAPTER9「キャリア発達課題がちりばめられたリーダーシップの旅」に入っていきます。

| 長らくリーダーシップ研究の鍵は、生まれつきの資質でない限り、行動にあると思われてきた。状況によって有効なリーダーシップ・スタイルは違うという観点から状況要因が強調されるようになっても、リーダーの特徴を捉える視点は、行動であった。最近になってようやく、リーダーとして有効な行動をしかるべき状況でとれるようになるためには、そのような行動を学べるキャリア上の経験の場が、教育上の研修の場以上に重要であることが、McCall et al.(1988)やMcCauley et al. (1988)以降、注目されるようになった。(p.241) |

| ひとは、リーダーになるために生まれるのでもなく、必ずしも、なりたいからリーダーになるのでもない。ひとは、自分なりの絵を描いて、ひとびとを巻き込んでそれを実現するプロセスで、徐々にリーダーらしくなっていく。ひとは、結果においてリーダーとなるのだ(Bennis, 2003)。(p.241) |

リーダーシップを育む時間時の3レベルとして下記が挙げられています。(p.266)

| 記号 | リーダーシップの時間幅の名称 | 通常、想定される時間幅 |

| T1(瞬間、場面) | リーダーシップの真価が問われる瞬間 | 数時間から数日 |

| T2(経験) | リーダーシップを形成するような経験 | 数か月~数年 |

| T3(人生) | リーダーシップを体現した人生、キャリア | 一皮むけた経験をいくつか含む数十年のキャリア、もしくは人生そのもの |

また、「生涯発達の筋道の一つとしてのリーダーシップ-エリクソンの漸成説における発達課題、発達にかかわる問いとの関連におけるキャリア発達とリーダーシップ開発」という詳細な図が載ってます。ここでは割愛しますが、下記の著作のp.351からの引用だそうです。

[amazonjs asin=”4622039672″ locale=”JP” title=”ライフサイクル、その完結”]

非常に学ぶべきことの多い著作でした。それにしても経営学の実証実験は難しいです。様々な経験の人に対してというのもありますし、その時その時の環境状況というのもありますし、ただでさえ変数が多く、一人の中でもその変数の変動が非常にダイナミックですからね。深いです。