世界級キャリアのつくり方

―20代、30代からの“国際派”プロフェッショナルのすすめ

著者:黒川 清,石倉 洋子

| 内容(「BOOK」データベースより) 組織に依存する時代は終わり、一社でキャリアを終えるのが当たり前ではなくなった。個人で何か専門的な知識や技術を身に付け、組織に関係なく生計を立て、キャリアを積んでいくプロフェッショナル、なかでも世界に通用する“国際派”プロフェッショナルという生き方がますます注目されている。本書では、「世界級」のキャリアをもつ著者二人の経験をもとに、「国際派プロ」とはどういう人か、そこにいたるまでのキャリアステップ、そして「現場力」「表現力」「時感力」「当事者力」「直観力」という国際派プロに必要な5つの力を身に付けるためのアクションプランを示す。 |

★読書前のaffirmation!

[きっかけ・経緯] キャリアをリデザインするためのヒントを得たくて。

[目的・質問] キャリア・デザインを再設計のための気づきを得る。

[分類] 159:人生訓. 教訓

| 自分自身をよりよくするためのモチベーションを高めることが必要である。具体的な施策としては、世界の同じグループの人たちの中でもその実力が発揮でき、さらに伸びるように、言い換えれば“世界級”のキャリアを目指せるように、いかに環境を整備するかが問われる。(p.11) |

“国際級”とまではいきませんが、私もその「環境に身を置く」ということのためというのも大学院の博士後期課程に進学した理由です。

| 多くの日本人は仕事をするには組織に所属するのが当たり前だと思っていた。しかし、組織に依存する時代は終わり、個人ベースで仕事をする人も増えつつある。また組織に属していたとしても、数年前までは当たり前と思われていた一社でキャリアを終わるという生き方は減り、個人のユニークさや特色が必要となってきている。(p.12) |

今後、定年が70歳、75歳と伸びていくとすると、60代以降で使える人材となるためには、それまでの経験値が問われることになります。そうなると、一社の経験だけでは経験値は足らないかもしれません。

| 国の将来は人材の育成に尽きる。歴史観と国際間をもち、戦略的に思考し、行動する独立した個人の育成こそ、現在の日本が、早急に対処しなければならない課題である。(p.18) |

| プロフェッショナルを一言でいうなら、アマチュアとは桁違いの知識と技術を持ち、それを武器にして、組織ではなく、個人で勝負ができる人である。さらに私がプロフェッショナルの要件として重要だと思うのは「パッション」と「プライド」である。(pp.24-25) |

こうしたプロたちに共通する要件・特色は以下のようにまとめられるだろう。

以上が私の考えるプロフェッショナルの要件・特色だ。さらに、本書で薦める世界で通用する国際派プロフェッショナルとしての理想型には、以下の要素が加わるだろう。

これらは、理想型としての国際派プロフェッショナルの姿であり、そこへの道のりは容易ではないだが、日本がこれから世界で存在感を持ち、品格があり優れた国として認知されていくためには、こうした理想像に向かって努力する意思のある国際派プロフェッショナルが若い世代からどんどん出てくることが必要である。(pp.25-34) |

「プロたちに共通する要件・特色」は納得ですが、8だけ言い回しがイマイチな気がしますね。「包容力がある」というように言い換えたほうが私としてはしっくりきます。またそこに「国際派」と付くかどうかというところでは、視座がさらに上がる感じですが、これもよく分かります。ただ5については、国際派でないほうにも必要な視点だと思います。

| 日本では工場の熟練工や技能者といったすぐれた「職人的なプロ」はいるが、今後重要性が増すサービス分野におけるプロフェッショナルが少ないこともきにかかっていた。(p.35) |

このあたりは大学の学部を見ても分かります。

たとえば、大学のランキングサイトですが、こちらを見てみると、ホスピタリティ・プログラムがあり、このあたりを研究の対象としており意識の違いが見られます。

また、筆者が過去にダボス会議に出ていて感じた体験談が書かれていますが、

| また、世界観が無く、狭く物事をとらえていることにも落胆した。当時、情報技術(IT)は日本では「技術」としてしかとらえられていなかったのに対し、世界での認識は、国境や業界の境界を揺るがし、仕事の仕方や組織のつくり方、生活全般、ひいては権力構造を抜本的に変える可能性がある、というものだった。また、政治、経済、学会、芸術、非営利団体まで、世界のプロフェッショナルが集まるこの会議でリーダーの多くが、30代であることに愕然とした。(p.39) |

視座の高い大胆な発想、鍛えなければなりません。こういったことを中学、高校、そして大学で本当は教えないといけないように思います。

| プロフェッショナルの世界では、常に「今」の仕事でどれだけ成果を出すかが勝負である。競争が常にあるから、今年の成績がよくても、安心できず、いつでも最大の努力をするよう駆り立てられる。過去の業績や栄光は通用しない。(p.47) |

これまでが石倉さん、ここからが黒川さんのパートです。

黒川さんもプロフェッショナルに共通する資質・要件・特色として6つ挙げられています。(pp.60-66)

|

お二人とも、表現は違いますが、方向性としてはよく似たことをおっしゃってるように感じます。

| 本来、成果を明確にし、「身の程を知り」、「立場をわきまえる」日本の社会では、成果と責任の所在があいまいなままで、誰が一流で誰が二硫かなどと優劣を明確にしなかった。それが美徳だったのである。社会秩序の根幹だったのである。(p.69) |

日本の社会システムが国際化を阻んできたという指摘かと思います。それは多分にあるように私も思います。

| 私の友人に、40歳前後でハーバード大学の教授になった人物が何人かいた。彼らは同業、同世代の私から見ても、選ばれるに値する人物だった。しかし、教授に選ばれたから、その後の人生が安泰というわけではない。自分の価値をさらに高める努力をしていかないと、すぐに不要な人材と見なされる。よりすぐれた人物が現れたらトップの座を明け渡さなくて名ならない。だから猛烈なプレッシャーを感じながら日々努力を続ける。ナンバーワンの地位を維持するというのはものすごいプレッシャーだ。その友人も「ナンバーツー」と見られるようになったという悪夢にうなされ、夜中に目が覚めることが何度もあるという。そのため、朝4時に起きて、すぐに仕事にとりかかる。いつも駆り立てられている。(p.87) |

たとえば、ボクシングの世界チャンピオンや、スポーツの世界のトップはまさにそうだと思います。生意気ながら言わせてもらうと、ここで書かれているアカデミックの世界では「ナンバーワン」でなくてもよくて、「オンリーワン』であればよいと思うので私としては違和感を感じます。芸術家もそうですが、人が決める順位を基準にするものではないと思っています。そこに捉われると、研究や作品の良さが失われていく気がします。

| 他流試合を含め、広範囲で競争しながら能力を伸ばし、また多くの人材と自身を比較し、自らの長所・短所を見極めることができる。アメリカは移民の国だから、人種、価値観、宗教的な背景などが違っても、いろいろな人を交ぜることで全体の水準を一定レベルにまであげる、という習慣が根付いている。どんな背景の人でも一人前に育てるという社会的責務を感じている。こうしてプロフェッショナルを養成していく。(p.89) |

このあと、「国際派プロ」になるためのキャリアステップとして、20代、30代、30代以降という区分で書かれています。

30代以降についての提言を引用していきます。

| 歴史を学び、歴史上の出来事から現在の問題を見つめ、国際動向のその背景を知り、それらから将来を見通すことによって、現状を考えるヒントが生まれる。歴史は常に繰り返しているのだから、現在だけを短期的に見るのではなく、長い人類の歴史を知り、それから学び、その中に現在の問題を位置付けるべきだ。将来の課題を先取りし、考えるという習慣を養ううえでも歴史観は身につけておくべきだろう。(p.169) |

| プロフェッショナルが次の世代のメンターになることはすごく大事だ。自分が人を育てる立場になったら、本当にやる気があって頑張っている人の背中を押してあげる。どういう分野においても、メンターは若者のパッションを引き出し、才能を伸ばすことが使命なのだ。(p.174) |

さて、「国際派プロ」に必要な要素として、筆者らは「5つの力」を挙げています。(p.181)

|

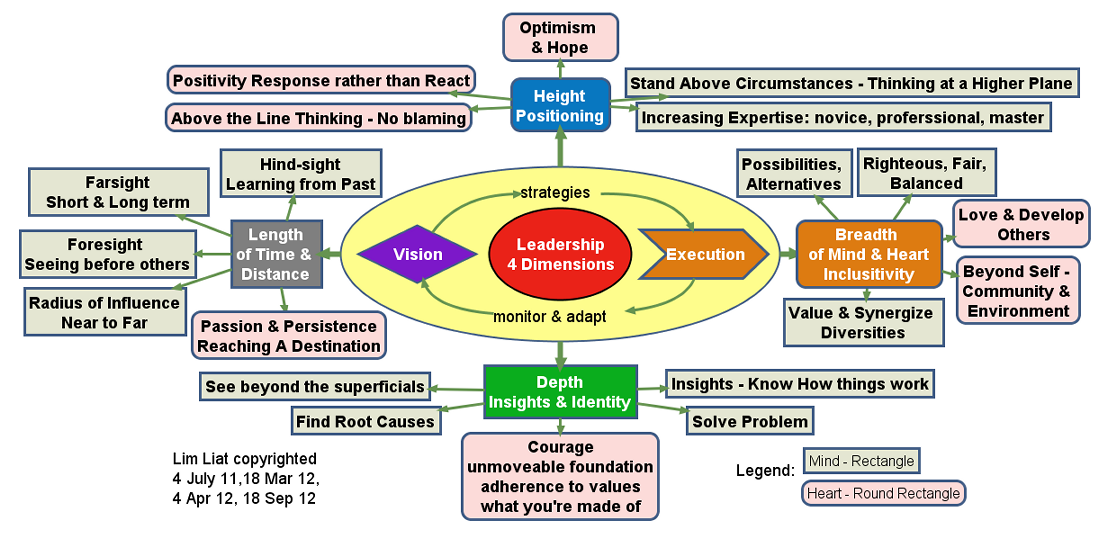

これを見て、あるサイトで見かけたこちらの図を思い出しました。この図が構造的にものすごくまとめられていてまさに秀逸です。

リーダーとして必要な力ともよく似ています。プロフェッショナルはより「個」に力点が置かれているとは思いますが、リーダーとして必要な資質をプロフェッショナルは備えているべきなのでしょう。

また、「時感」っていうのは面白い造語(?)だと思います。

| プロフェッショナルは、自分の生き方への自信をもつとともに、常にそれが最良とは思わず、謙虚であり続け、それから来る向上心を持っている。どんな分野でも一流になるには、「周囲の方が優秀に見える、だから自分がやってもダメ」ではなく、「この世に自分は一人しかいない、何か勝負できるもの、意味があるはず。それで勝負」という考え方に結びつくため、多様性への共感と理解につながる。いろいろな文化を持ち、価値観の違う世界で活動していくためには多様性の理解は欠かせない。(p.250) |

非常にすごい、強烈なお二人が書かれたものですが、真似ながら、学んでいくことができればと思います。

[amazonjs asin=”4492555595″ locale=”JP” title=”世界級キャリアのつくり方―20代、30代からの“国際派”プロフェッショナルのすすめ”]